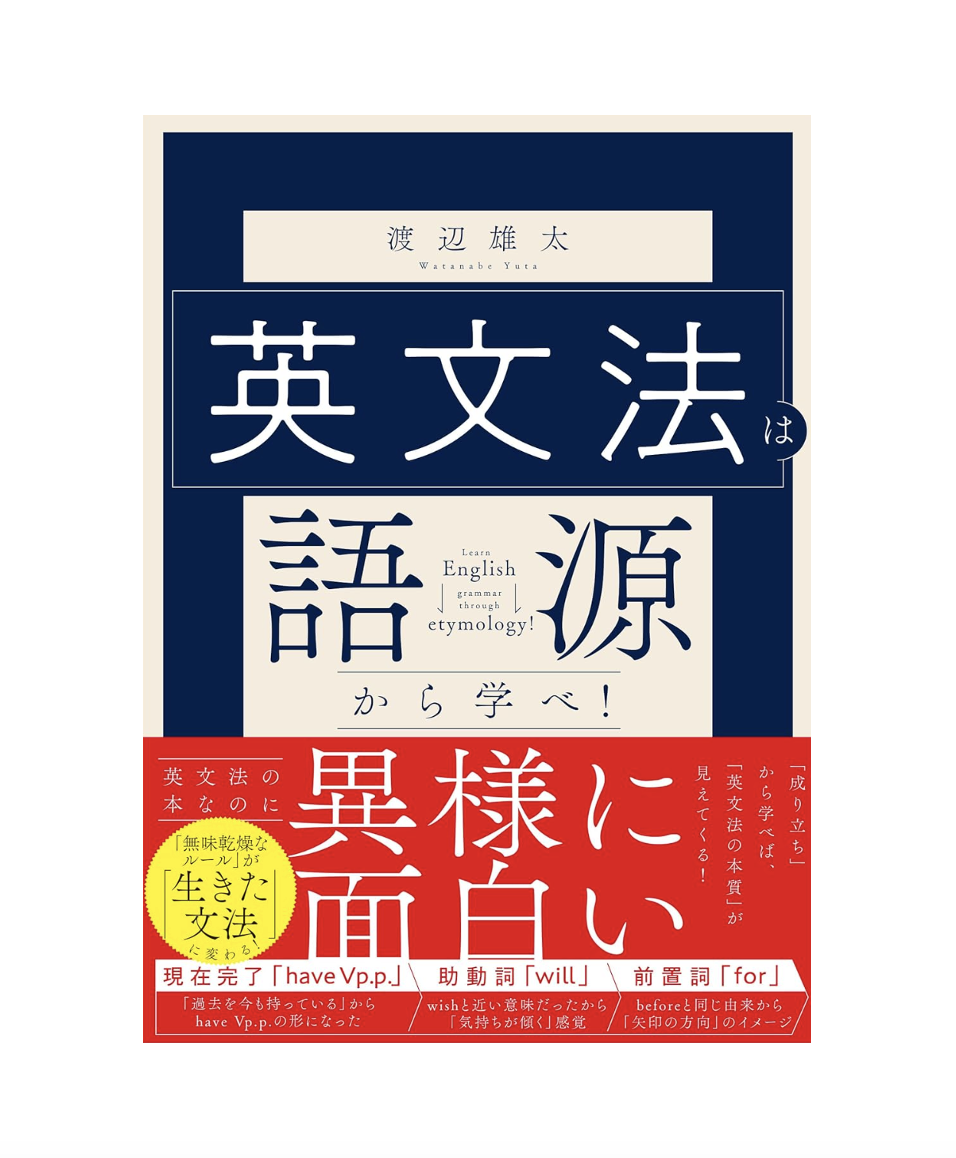

このたび、SBクリエイティブ社より

という本を出版しました。

発売後2週間経っていないにもかかわらず、早くも増刷が決定しました。本当にありがとうございます。

本書では、「語源」や「成り立ち」という切り口から、英文法をわかりやすく、深く学びます。

canの語源はknow

たとえばcanは「〜しうる」という意味を持っています。しかし、「〜しうる」という意味ならいつでも使える、というわけではありません。

can「〜しうる」は「一般論」との相性が良く、「個別事例」との相性が悪い、という性質があります。次の例文をみてください。

○ It can be warm even in December.

「12月でさえ暖かくなりうる」

△ It can rain tonight.

「今晩雨が降りうる」

実は、canはknow「知っている」と同語源の単語です。cn/kn「クノ」の部分が共通していますね。

canには、「知識に基づき、一般的な可能性を推量する」という感覚が横たわっているのです。

It can be warm even in December.は「12月でも暖かくなることがある」という一般論について述べています。canを使用しても問題ありません。

「12月」は特定の年について述べているわけではないからです。

「去年、今年、来年…と、どの時点の12月を取り上げても暖かくなることってありうるね。12月にはそういう能力、可能性がありうるね」という意味合いで使用されています。

一方、It can rain at 7 p.m. tonight.は「今晩7時」と、個別の事例を取り上げています。このような場合、canは不自然です。一般論ではないので、canとの相性が悪いのです。

canの過去形、couldも同様の性質を持ちます。「実際できた」という個別の事例とcouldの相性は悪いのです。

「実際できた」という個別の事例では、be able toを過去形にするのが適切です。

△ I could get there by 7:00 yesterday.

○ I was able to get there by 7:00 yesterday.

「昨日7時までにそこに到着できた」

助動詞と仮定法の歴史的つながり

詳しい話は割愛しますが、

歴史的にみて、助動詞は「主観的な記述」との相性が良い表現です。

一方、助動詞の代用表現 (be able toなど)は「客観的な記述」との相性が良いのです。

そのため、「実際できた」という個別事例を客観的に記述できるのです。

これがわかると、

「be going toは、willよりも確実性の高い未来で好まれる」

「have toは、mustよりも客観的な義務の意味を帯びやすい」

というルールの理解にもつながります。

さらにいうと、

「話者の主観的な仮定」である仮定法で、

「主観的な記述」である助動詞が使用される理由にもつながります。

実は、仮定法と助動詞は歴史的な結びつきがある文法分野なのです。

知識を深める、知識をつなげる

『英文法は語源から学べ!』では、さまざまな文法分野でこういった話を展開していきます。

上記の例でいえば、「助動詞」という文法分野の理解を深めるだけでなく、「助動詞」「仮定法」という一見異なる文法分野のつながりも見えるようになります。本書は、深く、有機的な知識を身につける手助けになるはずです。

おかげさまで発売後2週間経たずして増刷が決まりました。

全精力を込めて執筆したので(執筆や確認等に3000時間以上費やしました)、引き続き広く皆さんのもとにお届けしたいと考えています。ぜひ、一度お手に取ってみてくださいね。

発売後は、amazonやXなどに感想を投稿してもらえると大変励みになります。

助動詞や仮定法の話以外にも、

- 「現在形が未来を意味するのはなぜ?」

- 「There is the cat on the roof.が不自然に響くはなぜ?」

- 「thatがいろいろな使われ方をするのはなぜ?」

上記の答えを知りたい方は、ぜひ予約注文をしてください。

決して損はさせません。

ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。

コメント