今日はnot~until…を説明したいと思います。

コレ、言い換えも含めてなかなか厄介な表現なんですね。

厄介なので、試験にも出やすい。

ただ、死ぬほどわかりやすく解説するので、これを機会に得点源にしてしまいましょう!

S not ~ V until~の意味/用法まとめ -強調構文/倒置への書き換え

まずはS not V until~の意味と用法をまとめてみたいと思います。強調構文/倒置への書き換えもまとめてあります。

- S not V until~ : ~までSVしない、~してはじめてSVする

よくわからない…

それぞれを例文付きで詳しく見ていきましょう!

S not ~ V until~の例文

S not ~ V until~の例文はこちらです。

S not V until…

まずは「S not V until… : …まで SVしない、…してはじめてSVする」です。

どうしてこんな訳になるの?

具体的な例文と一緒に考えてみましょう。

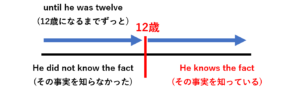

He did not know the fact until he was twelve.

(彼は12歳になるまでずっと、その事実を知らなかった

= 彼は12歳になってはじめて、その事実を知った)

until…が「…までずっと」という訳を持つのがポイントです。

図で示すと下記のようなイメージになります。

「12歳になるまでずーっと、その事実を知らなかった」は、

「12歳以降はその事実を知っていた」というコトになりますよね。

それを自然な日本語にすると、「12歳になってはじめて、その事実を知った」となるわけです。

It is not… that SV

次に「It is not… that SV: …してはじめてSVする」です。これは強調構文が使用されています。

端的に言うと、強調したい部分をIt is~that…の”~”部分に挟み込む表現です。作り方は下記の通りです。

- 元になる文を用意する。(We want to visit New York.)

- 強調したい部分を”It is XX that~”とIt isとthatの間に挟み込み、残りをそのまま後ろへ持ってくる。(It is New York that we want to visit.)

※参考記事:【サクッと理解】強調構文のitとは?

今回は、

He did not know the fact until he was twelve.

の下線部分をIt is~that…で挟んでいます。

残りの部分は、ほぼそのまま”…”部分に書かれている点も意識してくださいね。

It was not until he was twelve that he knew the fact.

(彼は12歳になってはじめて、その事実を知った)

なお、notの部分が挟まれている理由は、英語が早めにyes/noをはっきりさせたがる言語だからです。

後ろにnotを残し”It was until he was ten that he did not know the fact.”としてしまうと、文の後半で意味が真逆にひっくり返ってしまいます。そのため、notをuntilのカタマリと一緒に、文の最初の方に持ってきているのです。

Not until… VS

最後に「Not until… VS: …してはじめてSVする」です。

Not until…を、否定的な意味のカタマリとして考えてください。

否定的な意味のカタマリが文頭にくるとき、後ろの語順は倒置する(SV⇒VSになる)のです。

※参考:【倒置全9パターン】英語で倒置が起こる場合をまとめてみた

例文はコチラ。”did(S) he(V)”という語順に注目です。

Not only he was twelve did he know the fact.

(彼は12歳になってはじめて、その事実を知った)

まとめ

いかがでしたか?

最後に書き換えパターンと例文を改めてまとめてみましょう。

- S not V until~ : ~までSVしない、~してはじめてSVする

He did not know the fact until he was twelve.

= It was not until he was twelve that he knew the fact.

= Not until he was twelve did he know the fact.

(彼は12歳になってはじめて、その事実を知った)

理解をしたら、あとは何度も音読をして、身体で覚えてくださいね!

コメント