唐突ですが、「toの後ろに動詞がくるパターン」と言われて思い浮かぶものはありますか?

to playとか、to doとか…不定詞のコト?

ただ、toの後ろにくるのは必ずしも不定詞ばかりということではないのです。

今回はtoの後ろになにが来るのか? そのパターンと見分け方をご紹介したいと思います。

toの後ろの動詞は2パターンのみ!

まず、toの後ろにくる動詞の形はわずか2パターンだけです。

- 不定詞: to Vの形 / to play, to doなど

- 動名詞: to Vingの形 / to playing, to doingなど

不定詞(to V)、動名詞(to Ving)のどちらかだけということですね。

そして動名詞の方が数は少ないんです。特に、入試で狙われやすいのはわずか10種類前後なのですね。

to Vingを暗記して、あとは全てto Vと覚えればいいんだね!

その通りです! 動名詞になる形さえ押さえてしまえば、あとは全部不定詞と覚えてOKです。

動名詞(to Ving)/不定詞(to V)の具体例

というわけで、具体例を見ていきましょう。

まずは動名詞からです。

動名詞(to Ving)具体例

下記のパターンのとき、toの後ろにくるのは全てVingの形となります。

- come close to Ving:あやうく~しそうになる

- be used to Ving:~することに慣れている

- get used to Ving:~することに慣れる

- devote O to Ving:~することにOを捧げる、そそぐ

- look forward to Ving:~することを楽しみにする

- object to Ving:~することに反対する

- take to Ving:~することが習慣になる、~にふける

- what do you say to Ving:~しましょう(≒Let’s~)

- when it comes to Ving:いざ~するというときになると

- with a view to Ving:~することを目的にして

- in addition to Ving:~することに加えて

せっかくなので、いくつかの単語を取り上げて、きちんとした例文で見てみましょう。

「~することに慣れている」という意味の表現です。

be used to Ving:~することに慣れている

I am used to driving. (わたしは車を運転することに慣れている)

こちらは「~することを楽しみにする」という意味の表現です。

look forward to Ving:~することを楽しみにする

I look forward to seeing you. (わたしは、あなたにお会いすることを楽しみにしている)

赤字部分に注目です。たしかにVingの形になっていますね。

不定詞(to V)具体例

to Vの形はたくさんあります。数えきれないくらいたくさんあります。

たとえばwant to V(~したい)なんかは馴染みのある表現かもしれません。

一応例文で見てみましょう。

want to V:~したい

I want to visit Tokyo Disney Land. (わたしは東京ディズニーランドを訪れたい)

繰り返しになりますが、数としては不定詞のパターンの方が圧倒的に多いです。

穴埋めやら正誤問題の対策としては、まずは動名詞の方を例外的存在として覚えてしまい、あとは全て不定詞、ということで覚えましょう。

動名詞toと不定詞toの違い(おまけ)

ここからはおまけです。

動名詞だとto Vingになるのはどうして?

不定詞だとto Vになるのはどうして?

ひょっとしたらこんな疑問を持った方もいるかもしれません。

toの後ろのVの形が違うのは、動名詞と不定詞ではtoの品詞が違うからなんです。

具体的には下記の通り。

- to Vingのtoは前置詞

- to Vはto Vで不定詞(to Vを一つのカタマリと捉える)

「前置詞の後ろに動詞を置くとき、動詞はVingの形になる」というルールがあります。in Vingやof Vingといった表現です。

実は、to Vingも同じルールにのっとったものなのです。toが前置詞だからその後ろの動詞もVingになっているのです。

一方のto Vは、これ全体で一つのカタマリ、不定詞だと覚えてください。

ただ、とはいっても、動名詞/不定詞のどちらもtoがもともと持つニュアンスは残っています。

toが持つニュアンスって?

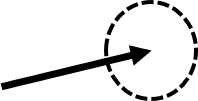

それは「到達」の意味合いです。”go to Tokyo”であれば、「東京へ行く」という意味ですよね。

これは、単に「東京へ行く」のではなく、「東京へ到達する」意味合いも含んでいます。図で示すとこんな感じ。

矢印の一番先端にたどり着くようなイメージですね。

たとえば、”look forward to Ving”は「~することを楽しみにする」という意味でした。lookは「見る」、forwardは「前を」という意味です。

つまり、「前のめりになって、Vingすることに到達するくらい見てしまう」⇒「Vingすることを楽しみにする」というわけなんです。

to Vingの場合は、toの「到着」のニュアンスが結構色濃く出ています。そのため、to Vingだけを直訳すると、「Vingすることに近づく」という意味合いになることが多いです。

一方のwant to Vも同様ですね。

「Vすることに到達することを欲する」⇒「Vしたい」というわけなんです。

to Vの場合は、toがもともと持つ「到着」のニュアンスが少し弱いです。そのためでしょうか。

to Vの部分の意味合いは「これからするコト/未来のコト」となることが多いです。

「到達」のニュアンスは弱くなったものの、まだ一応残っている。だから、「未来のコト(=まだ到達しきってはいない)」の意味を持つことが多いのでしょう。

ちなみに、前置詞toが持つイメージは下記のページでさらに詳しく説明しています。超わかりやすい&5分で読めるので、ぜひ読んでみてくださいね。

おわりに

いかがでしたか? 最後はちょっと理屈っぽくなりましたが、まずは動名詞(to Ving)の方をまるっと暗記してしまいましょう。

今回のポイントを再掲しておきます。グッと頭に入りやすくなっているはずです。

- come close to Ving:あやうく~しそうになる

- be used to Ving:~することに慣れている

- get used to Ving:~することに慣れる

- devote O to Ving:~することにOを捧げる、そそぐ

- look forward to Ving:~することを楽しみにする

- object to Ving:~することに反対する

- take to Ving:~することが習慣になる、~にふける

- what do you say to Ving:~しましょう(≒Let’s~)

- when it comes to Ving:いざ~するというときになると

- with a view to Ving:~することを目的にして

- in addition to Ving:~することに加えて

- to Vingのtoは前置詞

- to Vはto Vで不定詞(to Vを一つのカタマリと捉える)

コメント

[…] <参考>toの後ろにくるのは”V”、それとも”Ving”? […]