今回はnotのない否定表現をまとめてみたいと思います。

一見否定的な意味には見えないにもかかわらず、否定的な意味を持ちうる表現です。

大学受験をはじめとした試験はもちろんのこと、英文で読書をしていてもよくみかける表現ばかりです。これを機会に、一気に確認してしまいましょう!

notを使わない否定表現まとめ

まずは全体像から。notのない否定表現まとめは下記の通りです。

- above 名詞:~ではない

- beyond 名詞:~ではない(標準を超えているイメージ)

- the last 名詞 that (to V): 決して~ではない名詞

- never V without A, cannot V without A: Vすると必ずAする(≒AなしにVはしない)

- nothing but A: Aにすぎない

- anything but A: 決してAではない、少しもAではない (=far from A)

- have no choice but to V: Vすること以外に選択肢がない

- in vain: むだに、むなしく

- have yet to: まだ~していない(yetまだ+have toしなければいけない)

- remain to be~:まだ~されていない

- know better than to~:~するほど馬鹿ではない

これだけみてもわからない…

大丈夫です。

例文と一緒に、個別に確認していきましょう!

notを使わない否定表現の例文

notを使わない否定表現の例文です。

above 名詞:~ではない

まずは「above 名詞:~ではない」からです。

aboveには「はるか上」というニュアンスが含まれています。

※above/below/over/underの意味の違いを知りたい方はコチラの記事をぜひお読みください

【本質から理解!】前置詞over, under / above, belowの違い

つまり、「はるか上にある」⇒「かけ離れている」⇒「~ではない」という発想ですね。

コチラが例文です。

His conduct was above suspicion.

(彼の行動は疑惑の余地がなかった)

She is above telling a lie.

(彼女は決してウソをつかない)

beyond 名詞:~ではない

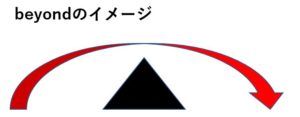

「beyond 名詞:~ではない」です。

beyondには、ある境界を超えた向こう側というニュアンスがあります。

※beyondの詳しい意味はコチラの記事にまとめてあります。

このようなbeyondのイメージと結びつき、「beyond 名詞:~ではない」は、

「標準を超えていて支配、期待、比較などが追い付かない」というニュアンスで使用されることが多いです。

コチラが例文です。文脈次第では、ムリに否定として訳さなくてOKです。

His idea is beyond the reach of my comprehension.

(彼の考えは私の理解の範囲を超えている)

The task is beyond me.

(その作業はわたしの能力を超えている)

the last 名詞 that (to V): 決して~ではない

「the last 名詞 S V (to V): 決して~ではない」です。

次のいずれかの形で使われます。

- the last 名詞 that ~

- the last 名詞 to V

that~は関係代名詞、

to Vは不定詞の形容詞のカタマリです。

つまり、どちらも直前の名詞を修飾している(説明している)わけです。

直訳すると、「~する最後の名詞」というイメージです。

例文と一緒に、もう少し詳しく見てみましょう。太字部分の名詞を、下線部のカタマリが修飾しています。

He is the last person to do such a thing.

(彼は決してそんなことはしない)

直訳: 彼は、そんなことをする最後の人間だ

この例文を直訳すると「彼は、そのようなことをする最後の人間だ」です。

「そのようなことをしそうな順」に知っている人間を全員一列に並べていき、その最後にくるのが彼…つまり、「彼はそのようなことを一番しなさそうだ」ということになります。

もう一つくらい例文を見ておきましょう。こちらは後ろに関係代名詞のカタマリが来ているパターンです。

She is the last person I want to see.

(彼女には、決して会いたくない)

直訳: 彼女は、わたしが会いたい最後の人間だ

never V without A, cannot V without A: Vすると必ずAする

「never V without A, cannot V without A: Vすると必ずAする」です。

これも直訳で考えるとわかりやすいです。

「AなしにVはしない」というのが直訳なので、「Vすると必ずAする」という和訳になるわけです。

コチラが例文です。

She never goes out without losing her umbrella.

(彼女は外出すると必ず傘をなくす)

直訳:彼女は、傘をなくすことなしに決して外出しない

You cannot commit a crime without being punished.

(罪を犯せば必ず罰せられる)

直訳:あなた (註:一般論としての「あなた」)は、罰せられることなしに罪を犯すことは出来ない

nothing but A: Aにすぎない / anything but A: 少しもAではない

この二つは一緒に見ていきましょう。

- 「nothing but A: Aにすぎない」

- 「 anything but A: 少しもAではない (= far from A)」

まず、「but: ~以外」という意味があることに注目しましょう。

そのうえで、例文を直訳しながら考えていきます。

まずはnothing butから。nothingには「なにもない」という意味があるので、直訳すると下記の通りになります。

He is nothing but a hero.

(彼はなんでもない。英雄以外の

⇒彼はただの英雄だ)

次にanything butです。anythingには「なんでも」という意味があるので、直訳すると下記の通りになります。

He is anything but a hero.

(彼は全てのモノだ。英雄以外の

⇒彼は決して英雄ではない)

世の中にはスポーツマン、ジェントルマン、リーダータイプの人間…色々いるわけですが、かなりテキトーに、彼は全部に当てはまると言っているわけです。

ただ、色々当てはまるんだけど、その中から英雄の可能性は除くよ、というのが今回の文です。

色々当てはまる中からわざわざ除くくらいだから相当です。彼は、決して英雄などではないというわけです。

なお、anything but Aはfar from Aなどで言い換えることが出来ます。

「Aから遠い」⇒「少しもAではない、決してAではない」という発想ですね。

He is far from a hero.

(彼は英雄などではない)

have no choice but to V: Vすること以外に選択肢がない

「have no choice but to V: Vすること以外に選択肢がない」です。

ここでも「but: ~以外」の意味で使われていますね。

コチラが例文です。

She had no choice but to do it.

(彼女はそれをするほか、選択肢がなかった)

in vain: むだに、むなしく

「in vain: むだに、むなしく」です。

「vain: 空虚な」という意味があるのですね。

コチラが例文です。in vainは文中や文末に置かれることが多いです(文末の場合はbutを伴うこともあります)。

I tried in vain to beat him.

= I tried to beat him (,but) in vain.

(わたしは彼を倒そうとしたが無駄に終わった)

All his labor was in vain.

(彼の労働は全て無駄になった)

have yet to: まだ~していない

「have yet to: まだ~していない」です。

これは、

- have to~: ~しなければいけない

- yet: まだ

に分解して考えましょう。

つまり、「まだ~しなければいけない」⇒「まだ~していない」ということですね。

こちらが例文です。

We have yet to receive their reply.

(わたしたちは、まだ返事を受け取っていない)

remain to be~:まだ~されていない

「remain to be~:まだ~されていない」です。

remainには「~のままである、とどまる」という意味があることを考えると、この表現も理解しやすいですね。

コチラが例文です。

This problem remains to be solved.

(この問題はまだ解かれていない)

know better than to~:~するほど馬鹿ではない

最後に「know better than to~:~するほど馬鹿ではない」です。

次のように分解するとわかりやすいですね。

- know better: よりよく知っている

- than: ~よりも

- to V: to Vする

つまり、「to Vするよりも、よりよく知っている」⇒「to Vするほど馬鹿ではない」というコトですね。

コチラが例文です。

He knows better than to do such things.

(彼はそのようなことをするほど馬鹿ではない)

まとめ

いかがでしたか? 最後に改めてまとめを載せておきます。

- above 名詞:~ではない

- beyond 名詞:~ではない(標準を超えているイメージ)

- the last 名詞 that (to V): 決して~ではない名詞

- never V without A, cannot V without A: Vすると必ずAする(≒AなしにVはしない)

- nothing but A: Aにすぎない

- anything but A: 決してAではない、少しもAではない (=far from A)

- have no choice but to V: Vすること以外に選択肢がない

- in vain: むだに、むなしく

- have yet to: まだ~していない(yetまだ+have toしなければいけない)

- remain to be~:まだ~されていない

- know better than to~:~するほど馬鹿ではない

コメント